L'Eure du banquet

Les Terres de Chartres au temps de Louis XIV

Aude

Et si nous posions un œil sur Chartres et ses environs tels qu’ils étaient au temps du Roi Soleil ?

Admirer des lieux visités par le Roi Soleil

Visiter deux lieux incontournables des Terres de Chartres

1# La cathédrale Notre-Dame de Chartres

C’est en 1647 que Louis XIV découvre ce monumental édifice, classé aujourd’hui au patrimoine mondial de l’UNESCO. De quoi inspirer au futur monarque des envies de grandeur, ne pensez-vous pas ?

Un instant chargé en symboles

Pour rappel, Anne d’Autriche et Louis XIII ont eu tardivement leur premier-né : Louis-Dieudonné. Celui-ci est donc considéré comme un véritable don du ciel et il amène le monarque Louis XIII à former un vœu, celui de consacrer le royaume de France à la Vierge Marie. Il fait ainsi du 15 août, jour de l’assomption, un jour férié pour l’ensemble du pays.

C’est à l’occasion de la fête de l’annonciation (commémoration de l’annonce à la Vierge Marie de sa maternité par l’archange Gabriel), que la Reine et le jeune Louis XIV viendront à Notre-Dame de Chartres, haut lieu du culte marial.

2# Le château de Maintenon

On ne peut parler du Roi Soleil sans mentionner ce château à 1h de Paris et sa célèbre propriétaire : Madame de Maintenon.

En compagnie de Madame de Montespan

C’est en 1674 que Françoise d’Aubigné, future marquise de Maintenon, va acheter le château et le titre qui lui est associé. Le duc de Saint-Simon, chroniqueur à la Cour du Roi, nous rapporte que c’est Madame de Montespan, alors maîtresse du monarque qui le pousse à l’achat. Mme d’Aubigné, veuve Scarron, est alors gouvernante des enfants du Roi et de sa favorite. Voici ses mots :

"La terre de Maintenon étant tombée en vente, la proximité de Versailles en tenta si bien Mme de Montespan, pour Mme Scarron, qu'elle ne laissa point de repos au roi qu'elle n'en eût tiré de quoi la faire acheter à cette femme, qui prit alors le nom de Maintenon, ou fort peu de temps après. Elle obtint aussi de quoi en raccommoder le château, et attaqua le roi encore pour donner de quoi rajuster le jardin, car MM. d'Angennes y avaient tout laissé ruiner."

Le duc de Saint-Simon nous raconte aussi que, selon les dires du maréchal de Lorges, le monarque est agacé par l’attachement de Madame de Montespan à cette femme. Il juge lui avoir donné assez et ne comprend pas que sa maîtresse ne s’en défasse pas alors qu’il le lui a lui-même demandé. Ce que Madame de Montespan ne savait pas, c’est que plus tard, c’est le monarque lui-même qui ne pourra plus s’en défaire.

En 1677, madame de Montespan profitera du charme du château de Maintenon alors qu’elle est sur le point d’accoucher. À l’époque de sa venue, on ne peut pas encore apercevoir d’aqueduc au fond de la propriété. La maîtresse du Roi y donnera naissance à Françoise-Marie de Bourbon, fruit d’une réconciliation avec le monarque et qui sera légitimée en 1681.

En compagnie du Roi Soleil

Nous sommes en 1683, plusieurs années ont passé. Dans l’intervalle, Madame de Montespan est tombée en disgrâce aux yeux du roi, lassé de ses sautes d’humeur mais aussi car elle était compromise dans l’affaire des poisons. Madame de Maintenon, quant à elle, a gagné le cœur de Louis XIV et l’a épousé de manière morganatique au décès de la reine Marie-Thérèse d’Autriche.

Il vient à plusieurs reprises au château de Maintenon car à partir de 1684, il lance un projet monumental : le canal de l’Eure. Il a pour but d’alimenter davantage les grandes eaux du château de Versailles. Nous y reviendrons plus loin dans cet article. Un fait est certain : ce canal n’est pas au goût de la marquise. Pourquoi ? Celui-ci doit passer au fond de son parc, qui se trouve abîmé de surcroît par les travaux. Il va laisser sa marque sous la forme de l’aqueduc que nous pouvons encore admirer aujourd’hui. Pour suivre lesdits travaux de cet œuvre grandiose, Louis XIV se rendra plusieurs fois au château de Maintenon où il dispose de sa propre chambre.

En compagnie de Racine

Jean Racine, aujourd’hui connu comme un de nos grands dramaturges et poètes français, est, en 1677, devenu l’historiographe du Roi. Il est ainsi en charge de rédiger l’histoire de la monarchie et du royaume de France. Quelques années auparavant, il a été élu à l’académie française puis, par la suite, anobli. Ainsi, il est l’un des courtisans les plus proches du Roi Soleil.

Il ne délaisse sa charge d’historiographe que quelques temps, à la demande de madame de Maintenon, pour écrire deux tragédies bibliques destinées à la Maison royale de Saint-Louis. Elle est l’instigatrice de la fondation de cette institution, qui a vocation d’instruire les jeunes filles issues de la noblesse pauvre, un écho à sa propre histoire. C’est ainsi que vont naître les œuvres Esther (1689) et Athalie (1691). Dans le cadre de ce travail, Madame de Maintenon invite Racine au château de Maintenon où il va loger le temps de rédiger Athalie, sa seconde œuvre.

Aujourd’hui, l’une des allées du jardin à la française du château dessiné par Le Nôtre, célèbre jardinier du Roi, a été baptisée en son nom afin de lui rendre hommage.

3# Le canal Louis XIV

Revenons sur le grandiose aménagement souhaité par le Roi Soleil et qui l’a fait si souvent venir à Maintenon : le canal de l’Eure, associé aujourd’hui directement au monarque sous le nom de canal Louis XIV.

Grand amateur de l’antiquité classique et de sa fastueuse architecture, le Roi avait en tête de mettre en avant sa grandeur par un nouveau projet d’envergure ayant pour objectif pratique d’alimenter les grandes eaux de Versailles. Il avait dans l’idée de surpasser le pont du Gard à Nîmes, qui aurait semblé chétif face à cette œuvre. Aujourd’hui, l’aqueduc de Maintenon est l’un des témoins de cette idée pharaonique.

Cependant, ce projet ne verra jamais le jour bien qu’il ait marqué pour toujours le paysage des Terres de Chartres.

Alors, marcherez-vous dans les pas du Roi Soleil lors de votre prochain séjour ?

Find a place En route vers les essentiels des Terres de Chartres...

Croquez dans la cathédrale à pleines dents !

Des spécialités gourmandes à son image

Aude

Cet hiver, réconfortons-nous avec une gourmandise, hommage à notre grandiose cathédrale de Chartres !

S'accorder un petit plaisir pour mieux affronter le froid hivernal

Croquer un petit bout de patrimoine avec délice

1# Le pèlerin : spécialité du Grand Monarque

En cette saison, nous avons besoin de nous délecter de gourmandises qui nous font du bien. Le pèlerin en fait partie. Ce gâteau est un savoureux moelleux dont chaque bouchée est un véritable condensé de douceur avec ses arômes d’amandes, de noisettes, de miel et de vanille. Si on pèche par gourmandise, on a la surprise de goûter à une étonnante pâte de fruits à la pomme. Enfin, le pèlerin est une invitation à déguster notre terroir avec ses produits issus de l’agriculture régionale.

Le nom de cette spécialité gourmande trouve son origine dans l’histoire chartraine. En effet, la cathédrale de Chartres a, de tous temps, été un centre de pèlerinage d’importance. Ainsi, ce délicieux biscuit moelleux a été pensé par le Grand Monarque comme un gâteau de voyage pouvant s’offrir, s’emporter et se conserver longuement telles les provisions des pèlerins de l’époque. Ultime hommage à la cathédrale, le mystérieux labyrinthe de Chartres et ses méandres se dessine en sucre glace à son sommet.

2# Les créations de David Lambert Chocolatier

S’il y a un chocolatier inspiré par notre cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est bien David Lambert. Cet artisan chocolatier a réinventé une autre spécialité locale de Chartres à sa façon : le mentchikoff. Il a nommé sa création : le vitrail de Chartres. Autour de son praliné à base d'amandes, de noisettes broyées et caramélisées recouvert d’une meringue, il a créé un enrobage chocolaté avec une pointe de bleu. Pourquoi ? C’est une dédicace au fameux bleu de Chartres que l’on peut retrouver dans les vitraux de la cathédrale, notamment dans celui de Notre-Dame de la Belle Verrière.

Ce n’est pas la seule spécialité qu’il a lancé autour de ce grandiose monument d’Eure-et-Loir. Une autre création a vu le jour : les Pavés du Parvis, dont la référence parle d’elle-même. Pour sa part, cette spécialité associe grains de sésame et nougatine. Un régal !

Enfin, dernièrement, il a lancé une nouveauté : Chartres en chocolat. On retrouve sur un carré de chocolat bio d’exception des lieux de la ville dont notre belle cathédrale mais aussi la place Billard (sur laquelle s'élevait autrefois le château comtal de Chartres), le pont des minimes ou encore la Porte Guillaume. Pour le réaliser, le chocolat a été sélectionné avec soin pour faire écho à ce que les monuments inspiraient à son créateur.

3# Les thés de Chartres de la brûlerie Chartraine

Pour clore cette parenthèse 100% cocooning, quoi de mieux qu’un bon thé ? Et cela tombe à pic, la Brûlerie Chartraine nous charme avec toute sa gamme de thé dont les noms évoquent la beauté de la cathédrale.

Le labyrinthe de Chartres et le Bleu de Chartres ont été aussi des sources d’inspiration et ont donné respectivement leurs noms à un délicat mélange de thé vert et noir parfumé à la fraise, pistache, caramel et orange sanguine pour l’un ; aux agrumes, fruits rouges et fleurs de violette pour l’autre.

Find a place À travers cet article...

5 faits méconnus sur le Séminaire des Barbelés

Aude

Entrez dans l'intimité du Séminaire des Barbelés, une initiative extraordinaire au sortir de la Seconde Guerre mondiale !

Visiter un lieu de mémoire chargé de souvenirs

Entrer dans les coulisses de l'Histoire

Qu’est-ce que le Séminaire des Barbelés ?

Après la Seconde Guerre mondiale, environ 38 500 soldats allemands ont été emprisonnés dans un camp au Coudray, non loin de Chartres. C’est en ce lieu qu’une singulière initiative a vu le jour. L’idée était de créer un séminaire pour réunir les étudiants germanophones en théologie et former ainsi le futur clergé allemand dans une philosophie de réconciliation franco-allemande. L’Abbé Stock, lui-même ayant le statut de prisonnier de guerre, est en charge de sa direction sous la responsabilité de Monseigneur Harscouët, évêque de Chartres.

Ainsi, les séminaristes de tous les camps de prisonniers en France furent réunis à Chartres pour commencer ou poursuivre leurs études. Le nombre d’étudiants par promotion allait de 400 à 500. Aujourd’hui, le Séminaire des Barbelés peut se visiter et permet de se plonger dans la mémoire de ce lieu.

1 # Des enseignants eux-mêmes prisonniers

Le corps enseignant du séminaire était constitué de prêtres et professeurs réquisitionnés dans des camps d’officiers mais pas seulement… Plusieurs enseignants vinrent volontairement d’Allemagne et acceptèrent le statut de prisonniers. Par ailleurs, certains d’entre eux étaient laïques.

2 # Le réfectoire, un lieu à la fois d’études et de vie

L’appel au réfectoire se faisait au son d’un marteau frappé sur de l’acier. Ici, on mangeait les repas autour de longues tablées. Malgré le grand nombre de séminaristes, tout se passait dans la plus grande discipline. Chacun disposait de sa place attribuée. Le séminaire avait sa propre cuisine. Au menu, on retrouvait le plus souvent une soupe chaude constituée de pois et farine de soja, apportée au réfectoire dans de grands récipients. Peu nourrissante, la faim était souvent la compagne de ces jeunes séminaristes.

C’est également dans cette salle commune qu’étaient donnés les cours et conférences.

3 # Le futur pape Jean XXIII vint au Séminaire des Barbelés

Des hôtes de marque venaient rendre visite aux séminaristes. Lorsqu’un visiteur était annoncé, un drapeau d’or et de blanc était hissé. Il était placé à la table des professeurs sur une estrade dans le réfectoire. L’Abbé Franz Stock le saluait et s’adressait ensuite aux étudiants. Des évêques de France et d’Allemagne vinrent à leur rencontre dont notamment celui de Chartres, Monseigneur Harscouët, qui venait souvent et célébrait la messe avec eux.

Monseigneur Roncalli, futur pape Jean XXIII se rendit au séminaire à 4 reprises. Lors de sa dernière visite, le 5 avril 1947, il ordonna prêtres 4 séminaristes et prononça les paroles suivantes :

« Le séminaire de Chartres honore aussi bien la France que l’Allemagne. Il apparaît comme prédestiné à devenir un symbole de l’entente et de la réconciliation. »

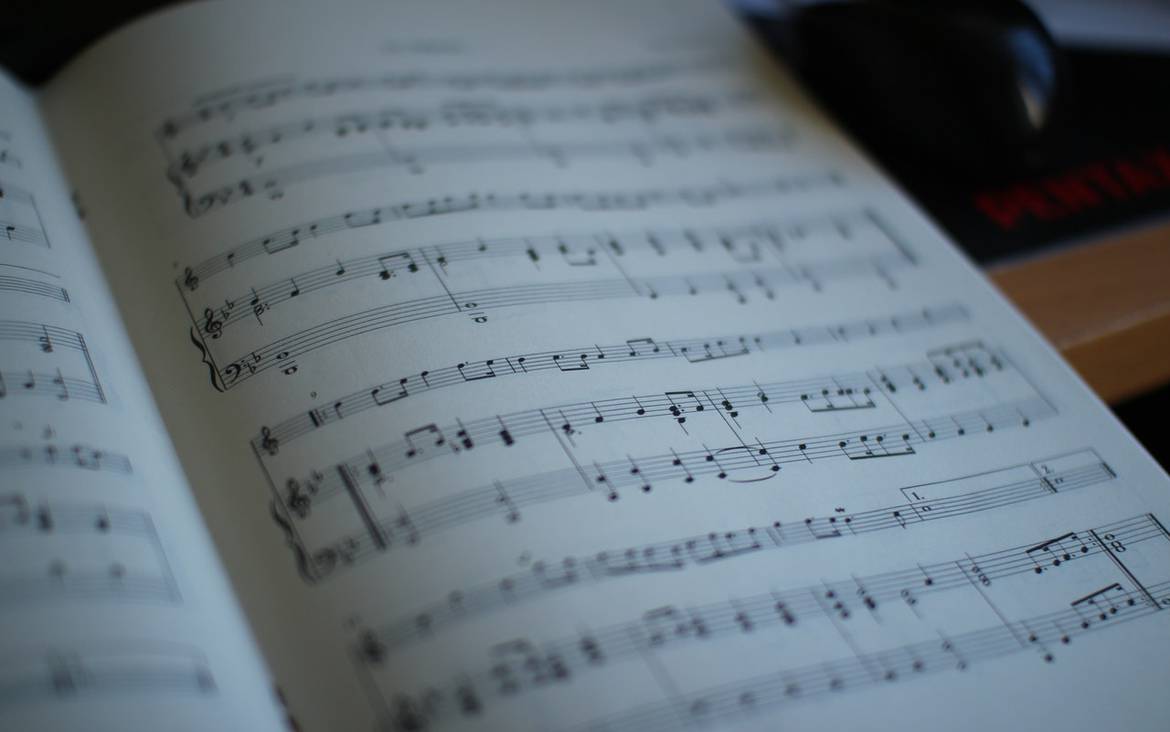

4# De la musique au Séminaire des Barbelés ?

Un chœur et un orchestre se produisaient lors de célébrations données dans le Séminaire des Barbelés. De quoi enrichir toute représentation qui s’y passait !

5 # Le dortoir était surnommé « Le palais des glaces » pendant l’hiver

Le dortoir occupait une grande superficie du bâtiment dans lequel se trouvaient les séminaristes. Il était équipé de plusieurs rangées de châlits à 3 niveaux placés les uns à côté des autres. Seuls 2 poêles à bois chauffaient l’ensemble. Ainsi, en hiver, le dortoir était donc surnommé le "palais des glaces". De plus, la charpente était infestée de punaises… C’est un des exemples des conditions de vie dans le camp. Les séminaristes restaient des prisonniers. Ils avaient uniquement accès à de l’eau froide pour leur toilette mais aussi pour laver leur linge (dont ils devaient s’occuper eux-mêmes).

On peut donc comprendre pourquoi lorsque le soleil illuminait le bloc 1 du camp de prisonniers où se trouvait le séminaire, les étudiants en profitaient pour lire ou travailler dehors. L’espace de leur bloc était assez important pour se permettre une promenade ou la pratique d’un sport. De quoi s’aérer l’esprit et tâcher d’oublier les barbelés entourant le séminaire de Chartres !

Pour en savoir plus...

C'est à travers cette vidéo réalisé par les éditions Jade et le centre européen de rencontre Franz Stock en 2006 que nous avons pu remonter le temps et en apprendre plus sur la vie au sein du Séminaire des Barbelés.

N'hésitez à vous rendre ce lieu marquant une page de notre histoire ! Ouvert toute l'année, sa visite guidée vous permettra d'en apprendre davantage sur la vie de Franz Stock, son directeur, mais aussi sur cette épisode d'après-guerre dont il est important de se souvenir.

Find a place Partez sur les traces de Franz Stock et du Séminaire des Barbelés...

Visite des pépites et secrets en Terres de Chartres à Berchères-les-Pierres

Anne-Marie

À Berchères… Les pierres prennent vie.

Aller hors des sentiers battus en Terres de Chartres

Se réapproprier notre patrimoine local

L'église et ses secrets dévoilés

Rendez-vous est donné dimanche à 15h place de l’église du joli village de Berchères. Une vingtaine de curieux se pressent autour de notre guide, Gilles Fresson. Passé la porte de l’église paroissiale, l’enchantement commence et ne cessera que 2h plus tard à quelques centaines de mètres de notre point de départ.

Dans l’église, avec érudition et simplicité, Gilles nous indique chaque curiosité, chaque petit détail charmant tout en expliquant le lieu, son histoire et sa portée. On y découvre les pierres tombales de laboureur (dont une fit un lointain pèlerinage), des blasons d’évêques, des techniques de construction et de décoration autant que l’histoire de vitraux Lorin au XIX et XXème siècles… Tout le bâtiment prend vie et s’éclaire.

Les curiosités de la ville et leurs anecdotes racontées

C’est ensuite aux rues du village de livrer leurs secrets petits et grands, puis à l’éolienne Bollée dont on apprendra toute l’histoire et l’utilité. Enfin, vient le tour de la plus ancienne ferme de Berchères dont le majestueux porche raconte l’histoire très liée à celle des évêques de Chartres mais aussi l’agriculture en Beauce plus généralement.

Une promenade à la carrière de Berchères pour découvrir sa fascinante pierre

La promenade se termine en voyage dans le temps, au pays de ces pierres qui ont fait la Cathédrale. Dans la carrière dont une petite partie est encore en exploitation, c’est toute l’histoire de la plaine de Beauce qui nous est dévoilée et la fascinante spécificité de la pierre de Berchères qui nous est expliquée.

2 heures légères et fortes, denses et solides comme la pierre de Berchères.

Envie de participer à la prochaine visite à Berchères-Saint-Germain (anciennement Berchères-La-Maingot) qui aura lieu le 24 octobre 2021 ? C'est par ici :

3 contes et légendes de Chartres

Aude

En cette fin d’année propice à des histoires au coin du feu, pourquoi ne pas se laisser distraire par quelques contes et légendes se déroulant à Chartres et dans ses environs ?

Asseyez-vous confortablement...

Chartres et ses environs a toujours été une terre de croyances, de son antique existence à aujourd’hui. C’est donc normal que nous les retrouvions dans ses contes et légendes. Il est ici question de diableries comme de miracles. Je vous invite à aller de ce pas vous préparer une boisson chaude et si vous le pouvez, à vous préparer un bon feu de bois. Il ne vous reste plus qu’à vous installer confortablement pour lire les lignes qui vont suivre. Tous les moyens sont bons pour se réchauffer le cœur et l’esprit.

Autour du quartier Saint-Brice à Chartres

Situé non loin des rives paisibles de l’Eure, on peut découvrir aujourd’hui dans le quartier Saint-Brice, les vestiges d’un des plus grands sanctuaires gallo-romains de France : le sanctuaire de Saint-Martin-au-Val. Un lieu où les archéologues s’activent encore pour en délivrer tous les secrets. Mais ne nous éloignons pas du sujet et concentrons-nous sur une autre histoire qui se serait déroulée sur ces terres, celle du violoneux de Saint-Brice (D’après Charles Marcel-Robillard & Pascal Foliot).

C’est le jour de l’épiphanie, nous sommes en 1725. Une célébration avait lieu sous les voûtes d’une cave, celle de la maison Perrier. Traditionnellement, la soirée avait commencé en compagnie des fileuses et des tricoteuses. Vers les neuf heures, elles avaient pris la direction de leur logis en laissant à la jeunesse le soin de danser avec ferveur mais aussi de tirer les rois.

D’une part, les filles avaient apporté de grandes galettes qui n’étaient ni sucrées, ni fourrées. De l’autre, les garçons avaient emmené du vin. L’un d’entre eux eu une illumination. C’était le jour idéal pour en connaître une, vous l’avouerez. Il s’exclama que pour danser, il leur fallait un ménétrier (en d’autres termes, un violoniste). Un nom vient directement à l’ensemble de la joyeuse troupe : un violoneux du nom de Raboteau. Pour un écu de 3 livres, ils avaient la certitude de le faire sortir de son lit pour les faire danser toute la nuit, armé de son violon. Ainsi, filles et garçons s’élancèrent dans la rue pour aller tambouriner à sa porte. Malheureusement, le silence leur répondit…

Point de violoneux dans la bonne ville de Chartres endormie… Un des gars s’écria : "Il nous faut un ménétrier, fût-il le diable même !".

C’est alors que leur regard fut attiré par un individu à l’allure étrange près de la porte Morard. Malgré la lueur moqueuse brillant dans ses yeux, les jeunes gens engagèrent la conversation avec lui. Il se trouvait que par chance, l’homme était un violoneux. Ni une, ni deux, il fut conclu qu’il animerait la soirée jusqu’au bout de la nuit au son de son violon. Sa seule requête ? Profiter du gîte et du couvert en cette fraîche nuit de janvier.

Le sourire jusqu’aux oreilles d’une telle aubaine, la troupe revint à Saint-Brice avec l’inconnu. On installa une chaise sur une scène improvisée, à l’aide d’une cuve servant habituellement à la lessive. En parallèle, la cave fut illuminée à la lueur vacillante de bon nombre de chandelles. Il fut donné du vin au violoneux, on lui proposa également la traditionnelle part de galette gardée pour les pauvres de la paroisse. Il refusa cette "part de dieu". Mais, l’heure était à la fête et personne n’y prêta attention. Et quel bal ce fut ! Les danses se succédaient et avec elles, les danseurs tournaient et virevoltaient en tous sens. Un véritable tourbillon où l’enchaînement des pas endiablés était à vous donner le vertige !

Dans un coin de la pièce, Marie Doublet observait la scène avec intérêt. En deuil, elle n’avait pas le cœur à la danse et examinait ce bal aux allures si étranges. Soudain, un détail la frappa.

Elle vit dépasser du chapeau du violoneux, deux petites cornes. En un éclair, tout s’éclaira. Prenant son courage à deux mains, elle s’éclipsa donc pour se rendre d’un pas rapide au couvent des Capucins. Minuit pointait bientôt le bout de son nez. Le père Hilarion, gardien des lieux, l’y accueillit. Elle lui raconta rapidement son aventure. Le temps pressait. Une équipée de saints hommes se rendit donc sur les lieux où le chaos avait presque atteint son comble. Ils firent appel à de multiples incantations et autres conjurations jusqu’à ce qu’un lourd silence s’établisse. Un hurlement fendit l’air et résonna sous la voûte de la cave. Là où se trouvait le violoneux, une légère vapeur jaunâtre s’échappait mais aucune trace de lui.

Depuis, ce fameux épisode, il était de notoriété de rappeler que le Diable pouvait prendre de nombreuses formes, dont l’aspect d’un violoneux de village et entraîner ainsi à leur perte les jeunes gens et les jeunes filles à la tête trop légère.

Autour de la cathédrale de Chartres

Ce monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est le réceptacle de nombreuses croyances. Ainsi, les pèlerins viennent lui rendre visite depuis des siècles. Ce n’est donc pas étonnant qu’elle ait sa part de légendes.

La cathédrale de Chartres est présentée comme la maison de Marie, dès son origine, on a voulu indiquer qu’elle l’habitait mais aussi, qu’en cet emplacement, elle avait déjà été l’objet d’un culte bien avant sa naissance. Cela a mené à la légende de la vierge qui devait enfanter. Voici donc une première légende à ce sujet :

Il nous faut remonter à l’époque antique. Nous voici dans la forêt des carnutes en compagnie de druides dans une grotte pour rendre hommage à une vierge allant enfanter, une déesse mère. Par la suite, ce lieu devient donc un sanctuaire où il est dit que les premiers chrétiens se retrouvent à l’époque romaine. On y trouve alors une statue célébrant cette figure maternelle portant l’inscription "Virgini pariturae". Au fil des siècles, la légende se transmet et semble prédisposer le lieu à accueillir la maison de Marie : la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Cette "Vierge devant enfanter" étant par la suite vénérée dans la chapelle Notre-Dame de Sous-Terre au cœur de la crypte.

Et plus particulièrement, le puits des Saints-Forts...

Voici une deuxième légende entourant le puits des Saints-Forts, qui fut le théâtre d’un miracle.

Situé dans la crypte de la cathédrale, il est dit qu’on y avait jeté les corps de chrétiens martyrisés lors d’une persécution païenne. Bien plus tard, lors d’une procession en ces lieux, un enfant de chœur eu le malheur d’y tomber par inadvertance, poussé par sa curiosité de jeter un œil par-dessus la margelle. On ne retrouva jamais son corps et fut donc déclaré disparu ; Quelle ne fut pas la surprise de la procession l’année suivante, de le revoir, vêtu de son aube sur laquelle aucune goutte ne ruisselait et tenant un cierge à la main.

Questionné, il déclara qu’il fut réceptionné dans sa chute par une belle dame vêtue de blanc. Elle avait alors pris soin de lui durant l’année avant de le remettre à sa place.

C’est ici que se termine notre voyage à travers les contes et légendes de Chartres. Je ne doute pas qu’il en existe bien d’autres. N’hésitez pas à partager vos préférées via les réseaux sociaux.

Il était une fois au fil de l’Eure… (2/2)

Aude

Fin d'une escapade, reprenons notre balade sur les bords de l’Eure en basse ville de Chartres.

S’émerveiller devant le charme bucolique de la basse ville

S’offrir un voyage dans le temps durant sa balade en imaginant la vie au Moyen-Âge le long de l’Eure

5# La passerelle Saint-Nicolas

Souvenez-vous, dans ma précédente expérience, nous nous étions arrêtés au niveau du pont des Minimes et du Moulin de Ponceau. J’allais me rendre à la passerelle Saint-Nicolas près de la collégiale Saint-André, devenue aujourd’hui un lieu d’expositions pour le Chemin des Arts.

C’est entre ses deux franchissements de l’Eure, que celle-ci dispose de sa plus grande largeur. Il faut savoir que dès le 2e siècle, cette rivière donnait la possibilité à des embarcations à faible tirant d’eau de s’y déplacer. Cela favorisait le commerce de céréales, de vin et par la suite de matériaux. Cependant, cette permission de navigation fut très fluctuante dans le temps. Quelques rois ont tenté de la faciliter. Cependant, son exploitation fut plusieurs fois interrompus pour diverses raisons. En égrenant ces faits dans mon esprit, j’observe des canards glissant doucement sur l’eau et me dis qu’autrefois, ce fut quelques bateaux qui réalisaient ici leurs manœuvres.

Tout à côté de la passerelle Saint-Nicolas, construite en bois en 1859 et reconstruite en fer en 1874, je vois la fontaine du même nom. Elle eut de nombreuses fois le rôle de point d’alimentation en eau potable pour les chartrains. Elle nous rappelle un métier d'autrefois : les "éviers" ou porteurs d'eau. Ils avaient pour mission d'aller au quotidien chercher de l'eau pour les habitants de la ville haute.

6# Le pont Saint-Thomas

Ce pont en pierre a un côté intimiste. Accessible uniquement à pied, il nous donne un autre point de vue sur la collégiale Saint-André et ses arches brisées. En les regardant, je me demande à quoi pouvait ressembler la structure surplomblant l'Eure, accueillant le choeur de cet édifice religieux. Cela devait être impressionnant, sans aucun doute.

Je jette un regard à un lavoir situé à proximité du pont. Nous arrivons en fin de balade.

7# Le pont du Massacre

En traversant le pont du Massacre pour rejoindre la rue de la Brèche, dernier arrêt de ma balade, je m’arrête pour observer le panorama qui se montre à moi sur ma droite. Cette vue est si apaisante à mes yeux avec ses lavoirs jouxtant l’Eure. Une atmosphère ressourçante qui semble bien paradoxale avec le nom des lieux : le pont du Massacre.

Quel massacre ? Y aurait-il eu un événement dramatique en cet endroit dû à une quelconque guerre ? C’est souvent la question que m’ont posé mes proches au sujet de ce terme. En vérité, cela n’a aucun rapport avec un conflit. En fait, le "massacre" se réfère à un abattoir. En 1500, un hangar important est construit à cet effet. Il avait pour but de permettre aux bouchers d’y abattre leurs bêtes plutôt que dans leurs échoppes. On peut le voir sur le tableau représentant le siège de Chartres de 1568. Cependant, nombreux sont ceux ne l’ayant pas employé et ainsi, il ne joua jamais réellement le rôle voulu soit celui d’assurer une hygiène indispensable à la ville (soumise à de multiples reprises à la peste).

Le saviez-vous ?

Les métiers des bords de l’Eure sont représentés à travers les vitraux de la cathédrale de Chartres. On appelle ce type de réalisations : les vitraux des donateurs. Diverses corporations ont fait des donations pour voir l’exercice de leur profession, représenté sur ses murs de verre. Au-delà de permettre de valoriser leurs activités, elles permettaient également de mettre en avant leur prospérité.

© Source des informations historiques : "Chartres, par rues, tertres et monuments" de Guy Nicot

Find a place À travers cette #chartrexperience...

Il était une fois au fil de l’Eure… (1/2)

Aude

Envie de prendre l’air ? Je vous invite à me suivre à travers une balade en ville basse de Chartres.

Replonger dans les souvenirs d’enfance d’Anatole France

Être séduit par le charme de la basse ville emplie de jolis ponts et lavoirs

1# Le moulin Saint-Père

Je commence mon périple au niveau du moulin Saint-Père, dans la rue de la Grenouillère. J’aime passer par cette jolie rue en basse ville. En portant mon regard vers la cathédrale au loin, je dispose d’un panorama plein de charme avec notamment le lavoir de la grenouillère. À mes yeux, il est l’un des plus beaux de Chartres. Le long de l’Eure se trouve de magnifiques lavoirs, qui s’illuminent à l’occasion de Chartres en lumières. Le pont sur lequel je me trouve, l’un des plus anciens de Chartres, arbore également des habits de lumières à l’occasion de cet événement.

Un lieu rattaché aux souvenirs d’enfance d’Anatole France...

Dans mon dos, le moulin Saint-Père me conte son histoire. On trouve des traces de son existence dès le 11e siècle. En effet, la petite-fille du comte Eudes 1er de Blois et de Berthe de Bourgogne (évoqués dans "Les amoureux de Chartres") dispose de moitié de ce moulin. Il le vend à un homme, qui devint moine par la suite. Il en fit alors don à l’Abbaye de Saint-Père-en-Vallée. Il faut savoir que la dénomination de moulin Saint-Père intègre également deux moulins avoisinants, le moulin des morts et le moulin Herle, en plus de celui de la comtesse.

À partir de 1791, Mathurin II Gallas en devient propriétaire. Puis, en 1817, la future grand-mère d’Anatole France en est l’unique propriétaire. Dans le livre Pierre Nozière, l’écrivain évoque ses souvenirs d’enfance. Il nous parle d’elle en nous indiquant qu’elle devait s’y plaire surtout l’été. Mais aussi, il se remémore la vie qui s’y déroulait :

"… devait lui plaire l’été surtout, alors que la lumière embellissait les rives de l’Eure toutes vibrantes des appels et des coups de battoir des lavandières. Du matin au soir, le Moulin emplissait l’air de son bourdonnement, les charrettes amenaient le blé, et s’en retournaient chargées de farine. Les clients et les voituriers transmettaient les nouvelles de tout le pays aux alentours de Chartres." - Anatole France

... Où l'art s'exprime sur les murs !

Je ferme alors les yeux pour m’imaginer cette scène d’autrefois. En les ouvrant, j’observe sur l’un des murs du moulin, une œuvre de la street-artiste Miss Tic. Elle nous laisse le discret message : "L’art et la vie ne font qu’un" et devant le tableau que m’offre les rives des bords de l’Eure derrière moi. Je ne peux pas être plus d’accord avec ses mots.

Au-delà de Miss Tic, plusieurs street-artistes ont laissé leur empreinte dans les rues de Chartres. En effet, depuis plusieurs années, le street-art fait sa place dans notre cité d'Eure-et-Loir notamment avec le Boulevard du Graff. J'aime parcourir la ville à la recherche des traces de leur passage. N'hésitez pas à vous rendre au bureau d'information touristique de l'Office de Tourisme, après le confinement, pour demander un plan et y découvrir un circuit 100% street art.

2# Le pont Saint-Hilaire et Taillard

Je prends ensuite la rue du Frou pour me rendre au Pont Saint-Hilaire, l’un des ponts les plus fréquentés aux temps médiévaux. Une voie d’accès principale à la cité de Chartres pour les voyageurs qui venaient d’Orléans. En m’appuyant contre le parapet du pont, je porte le regard sur les arches du lavoir Saint-Hilaire en contrebas. En levant les yeux, j’aperçois le pont Taillard, il est l’un des plus anciens ponts de la ville comme celui de Saint-Père. Je me représente des embarcations sur l’eau, la franchissant tranquillement. Ma rêverie m’emporte et je me demande à quoi ressemblait la vie en basse ville, à travers les âges, l’agitation qu’il pouvait y régner car elle était alors le théâtre de nombreux moments festifs de la ville.

Lors de votre propre promenade, je vous invite à jeter un œil aux noms des rues. Ils nous donnent de précieux renseignements sur les activités qui longeaient l’Eure. Une plaque émaillée, réalisée par l'artiste Alain Péanne, m’indique que je suis dans la rue de la Foulerie. Elle représente un drap mis à sécher. N'hésitez à partir sur la piste de ses oeuvres tout au long du parcours.

Il faut savoir que les métiers du quartier étaient notamment en lien avec le travail des cuirs et la réalisation de draps. C’était une activité très développée à Chartres et de renom. La rue que j’emprunte évoque la fin du processus de travail de ces deux activités. Il s’agissait d’une étape visant à battre les étoffes, comme les peaux dans des cuves, afin de les dégraisser.

3# Le pont Bouju

Je continue ma route pour arriver au croisement de la rue de la Foulerie et de la Tannerie. Sur ma droite, j’aperçois la Porte Guillaume ainsi que les commerces et restaurants qui l’entourent. J’adore l’ambiance de cette rue avec ses maisons à pans de bois. Je ne peux que vous conseiller un arrêt au restaurant L'Estocade ainsi qu’à la Crêperie des 3 Lys. Au-delà d’être de belles adresses gourmandes, le décor qu’elles offrent vaut le détour.

Sur ma gauche se dresse le fameux pont Bouju. En plus d’être un endroit rêvé pour une photo "carte postale", ce pont était la voie d’accès à Chartres depuis la route de Paris. Il fut un temps, des maisons bordaient ce pont. J’ai mal à me les représenter en observant les lieux. Par ailleurs, au Moyen-Âge, un véritable marché autour des métiers des bords de l’Eure s’était formé. Encore une fois, je n’ose imaginer l’animation qui régnait en ses rues.

4# Une pause à la passerelle des Trois-Moulins

J’adore tout particulièrement cet endroit. En y arrivant, je décide de m’accorder une pause sur le banc de pierre en contrebas, accessible via un petit escalier à proximité de ladite passerelle. Les habitués s’en rappelleront. Mais, auparavant, ce lieu disposait d’un charme supplémentaire avec son saule pleureur et ses magnifiques branchages dansant au gré du vent. Malheureusement, celui-ci a dû être débité du fait d’un champignon qui le rongeait. Mais au fil des années, un nouvel arbre de la même essence va progressivement pousser pour redonner à cette passerelle son atmosphère unique.

Récemment rénovée et avec son petit îlot fleuri, je ne me lasse tout de même pas du panorama offert par la passerelle des Trois-Moulins.

En reprenant mon chemin vers le pont des Minimes, je passe devant les Ateliers Lorin, le plus ancien atelier de maîtres-verriers de Chartres. J’ai hâte de voir cette maison, recueillant un savoir-faire ancestral, réouverte au public. L’art du vitrail, qui s’est exprimé et s’exprime encore entre ses murs, rayonne à travers le monde.

5# Le pont des minimes et le port de Chartres

Ce pont porte son nom en référence à un couvent de religieux situé à proximité. Il y fut fondé à partir de 1615. D’ailleurs, en traversant le pont, vous pouvez découvrir ce qu’il reste de son entrée, un portail à la jonction de la rue de la corroierie et Saint-André (dans l’alignement du pont). Revenons au dit pont. J’ai appris il y a peu, que celui-ci avait aussi eu le nom de pont des Casernes suite à la Révolution. Il faisait alors référence à des casernes installées non loin au milieu du 18e siècle. Par ailleurs, le pont fermait également un plan d’eau assez vaste qui était, jusqu’au 16e siècle, le bassin d’un port. Vous l’imaginez ? Un port au cœur de la ville de Chartres ? Accolé à ce pont, se trouve le Moulin de Ponceau : un lieu entièrement réaménagé en restaurant qui donne sur l’Eure. Un cadre magique !

Je me tourne et fait face à la collégiale Saint-André et la passerelle Saint-Nicolas située à ses pieds. Il est temps de continuer cette balade au fil de l'Eure.

Le saviez-vous ?

Des moulins se situaient tout au long de l’Eure dans la basse ville. En 1464, leur nombre s’élevait à 11, en 1591 à 9 et en 1678 à 8. Bien sûr, on retrouve le moulin de Saint-père. Puis, près de l’actuel pont Bouju, nous trouvions ceux de Tomblaine et de Rogers, qui prirent le nom des Pousteaux. Au niveau du pont des Trois-Moulins, nous pouvions découvrir ceux de Chaume et des Cinq-Ruelles. Enfin, non loin du pont des Minimes, ceux de Cochefilet, du Ponceau et celui des Sept-Arches.

Find a place À travers cette #chartrexperience...

Ces spécialités de Chartres qui font des clins d’œil à l’Histoire

Aude

Quand on s’intéresse à la gastronomie chartraine, on ne peut que s’amuser des diverses références historiques qui la parsèment.

Savourer des produits locaux de qualité

Découvrir l’histoire de Chartres tout en s’accordant un plaisir gourmand

Le Mentchikoff

Le Mentchikoff est une gourmandise chocolatée composée d’un noyau praliné-noisettes et entourée d’une fine enveloppe de meringue blanche. Un vrai délice ! Moi qui suis une gourmande dans l'âme, j'adore en savourer un avec une boisson chaude. J'ai même converti ma famille à mon addiction pour ces douceurs chocolatées. Il a suffi d'en offrir une boîte pour qu'on me demande régulièrement d'en rapporter.

Lors de sa création dans le laboratoire du confiseur Léon Daumesnil, rue de la Pie à Chartres, à l’automne 1893, il avait une belle couleur vert pâle due à l’emploi d’un colorant. Mais, à quel événement historique fait référence ce Mentchikoff ? Son nom nous met sur la voie. À cette époque, une alliance franco-russe voyait le jour face à la Triple Alliance formée par l’Empire allemand, l’Autriche-Hongrie et le royaume d’Italie. Un accord voit donc le jour entre la France et l’empire Russe garantissant un soutien mutuel en cas d’attaque d’un de ces pays. Au-delà d’un accord militaire, il s’agissait d’une coopération économique comme financière. De ce fait, à travers la France, de nombreux produits ont vu le jour pour célébrer cette amitié franco-russe, dont le Mentchikoff.

Sa dénomination vient d’ailleurs du nom d’Alexander Danilovitch Menchikov. On le dit le descendant d’une famille de pâtissiers moscovites. Vrai ou faux ? En tout cas, Léon Daumesnil semble s’être reposé sur ses dires pour baptiser sa confiserie car s’il est un fait avéré, c’est que cet homme politique et chef militaire d’envergure en Russie était un grand ami du Tsar Pierre le Grand.

Le Chartrenser

À l’image du Mentchikoff à la fin du 19e siècle, une autre création a vu le jour dans une pâtisserie de Chartres au sein de la Maison Ioos. Il s’agit du "Chartrenser", cette gourmandise sucrée est constituée de deux sablés liés par une fine couche de caramel au beurre salé de Bretagne. Mais, quel rapport avec Chartres et ses alentours me direz-vous ?

En fait, cette création est une référence à Franz Stock et au Séminaire des Barbelés. "Chartrenser" (soit "chartrains" en allemand) est l’appellation par laquelle se nommait eux-mêmes les étudiants allemands volontaires du "Séminaire des Barbelés" fondé au sein du camp de prisonniers de guerre du Coudray entre 1945 et 1947. Cette dénomination se voulait une reconnaissance aux habitants de Chartres et de la région, là où ils avaient réalisé leur formation de théologiens en vue de restaurer le clergé allemand après-guerre et d’aider à la réconciliation entre les deux pays.

La référence à l’Abbé Franz Stock, responsable du Séminaire des Barbelés, est plus subtile. Elle se situe au niveau de l’usage du caramel au beurre salé. En effet, il semblerait que la Bretagne était l’une de ses régions de prédilection. Ayant des origines bretonnes, je ne vais pas aller à l'encontre des préférences culinaires de ce grand homme de notre Histoire car entre le caramel au beurre salé et moi, c'est une grande histoire d'amour ! Je ne pouvais qu'adorer ce petit biscuit, parfait pour compléter un thé et/ou café gourmand.

La poule au pot

Il y a peu, nous vous parlions d’une expérience basée sur 3 anecdotes autour du sacre d’Henri IV. Sachez que le seul roi de France sacré en la cathédrale de Chartres dispose également d’une spécialité à son image à Chartres : la poule au pot. Elle est même à l’origine de ce que l’on appelle le week-end Henri IV et qui a lieu chaque dernier week-end de février. Pour ma part, je n'y ai jamais goûté encore mais il y a une première fois à tout et écrire sur toutes ses spécialités, ça vous fait saliver !

Les thés de Chartres

La Brûlerie Chartraine, torréfacteur situé en plein cœur de notre cité médiévale en Eure-et-Loir, a aussi développé un produit faisant référence à ce grand nom du passé. À travers une gamme de thés de sa création rendant hommage au patrimoine et à l’histoire locale, elle a effectué un mélange de thé vert et noir dénommé "Henri IV". C’est un mélange de thé vert et noir avec de l’amande, du gingembre, de la menthe, du citron, de la vanille, des baies de roses ou encore du grué de cacao (éclat de fève de cacao torréfié puis concassé). Selon les dires, il s’agirait d’un mélange aphrodisiaque soit un clin d'oeil à la réputation de vert galant du seul monarque sacré à Chartres.

Son arôme repose sur des parfums de citron, de gingembre, de menthe, de vanille, d’amandes et de baies roses. C’est la boisson idéale si l’on veut se faire une pause cocooning en se remémorant son séjour à Chartres et dans ses alentours. Je parlais d'un petit thé gourmand plus haut, ne serait-il pas temps d'aller me le préparer ?

La Brûlerie Chartraine a également développé d'autres thés identitaires comme le "Bleu de Chartres", "Baiser de Chartres", "Chartres en lumières" et le "labyrinthe de Chartres"...

Les bières de Maintenon

Pour les amateurs d’apéro comme moi-même, une autre boisson rend hommage à des grands personnages de l’histoire, un couple ayant fait couler beaucoup d’encre : Louis XIV et Madame de Maintenon. Non loin de Maintenon, la brasserie Bacquet & Cie propose deux bières* faisant écho à l’idylle entre ces deux grands noms de l’Histoire de France : l’invitation de Madame et le secret XIV. La première est brune et dispose d’un caractère fort avec ses saveurs de café, de sous-bois, de noisettes et sa touche de cacao. On ne peut que reconnaître la personnalité de la dernière épouse du Roi Soleil dans ces quelques mots. La deuxième à l’image du monarque est flamboyante. Bière blonde, elle est plus fruitée. Versée dans son verre, elle nous fait de l’œil avec ses jolies reflets dorés et orangés. En bouche, on retrouve une saveur brioche, de miel et de fruits du soleil avec une légère pointe acidulée. En un mot, désormais, c’est sur nos palais que Louis XIV fait rayonner son influence.

Ne nous mentons pas, en rédigeant cette #chartrexperience, cela m’a donné envie de déguster de nouveau plusieurs de ces spécialités locales dont on ne se laisse finalement jamais ! Découvrez également une autre spécialité de Chartres pleine de saveurs : son fameux pâté !

Find a place

3 anecdotes autour du sacre d’Henri IV

Aude

Henri IV est le seul Roi de France à avoir été sacré à la cathédrale de Chartres. Que cache cet extraordinaire événement ?

Revivre un moment de l’Histoire de Franche au cœur de la cathédrale de Chartres

Porter un autre regard sur les détails de ce monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

Quels étaient les préparatifs pour le sacre d’Henri IV à Chartres ?

Nous sommes le 2 février 1594 et un événement d’ampleur pour le royaume de France se déroule à Chartres. Le sacre du "bon roi Henri" va avoir lieu au sein de la cathédrale Notre-Dame. Légendes et faits avérés s’inscrivent autour de ce temps fort de notre Histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de marcher sur les traces de cet instant marquant de notre incontournable monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

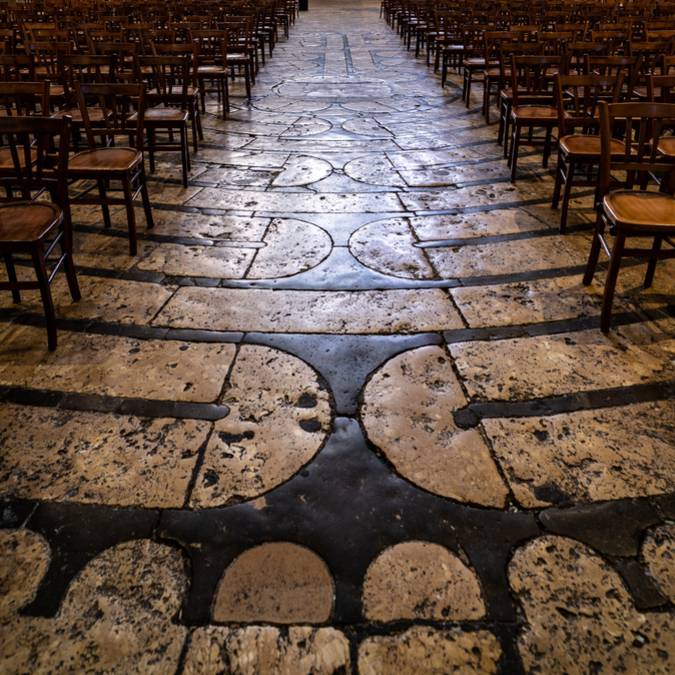

Mon parcours me mène dans un premier temps dans la nef dans la cathédrale de Chatres. Je porte mon regard au loin en direction de son magnifique choeur, constitué de multiples statues, véritable dentelle de pierres. Je me place près de l'autel et je ferme les yeux pour me replonger dans l'Histoire.

Durant l’été précédent le sacre du roi dans notre cité médiévale en Eure-et-Loir, ses représentants passent des marchés pour effectuer les aménagements nécessaires à la cérémonie. Plusieurs artisans (charpentiers et menuisiers) sont sollicités pour la réalisation des infrastructures. Ainsi, tout un plancher va être construite pour recouvrir la surface du jubé (tribune élevée entre la nef et le chœur). À partir de ce plancher, une estrade dotée de 3 marches doit accueillir le roi lors du sacre. Enfin, des escaliers partant de chaque côté du chœur vers les galeries et allant jusqu’au pupitre, ont été commandés.

Bien informés sur l’état des finances du Roi, les artisans chartrains demandent une garantie de paiement auprès des représentants de celui-ci sur leurs biens propres. Je réouvre les yeux et me demande à quoi toutes ces infrastructures pouvaient ressembler à l'époque. Mais aussi, quelles émotions a pu ressentir Henri IV devant la beauté de ce monument et son réaménagement exceptionnel en son honneur ?

Lors de son sacre, Henri IV franchit les portes à pied ou à cheval ?

Je me retourne et reprend mon chemin en direction du labyrinthe de Chartres. La légende nous indique qu’Henri IV serait entré à cheval dans ce monument sacré, désormais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. On dit que la preuve réside en une marque sur le sol de la travée centrale de la nef ayant l’allure d’une empreinte de sabot.

Or, il n’en est rien. Il s’agirait simplement d’une trace laissée par un anneau métallique, placé traditionnellement à l’entrée des labyrinthes. Je vous laisse juger si vous préférez imaginaire ou réalité lors de votre passage au sein de la cathédrale de Chartres.

En tout cas, lors de ce fameux grand jour, le monarque s’est solennellement engagé dans l’édifice à pied. Il est alors simplement vêtu d’une chemise blanche, ouverte devant comme derrière, pour permettre l’onction ainsi que d’une cape en satin.

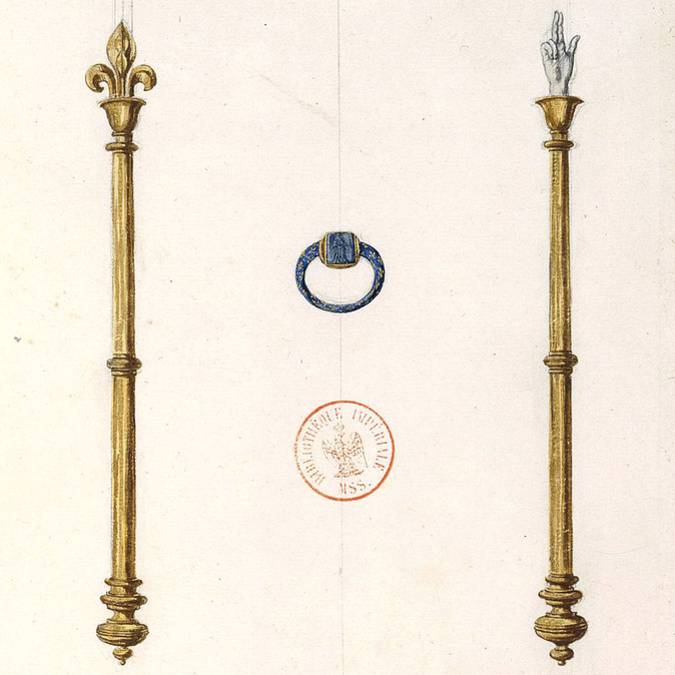

L’anneau du sacre est-il devenu un cadeau d’Henri IV à Gabrielle d’Estrées ?

En reprenant le chemin de chez moi, je repense à Henri IV et Gabrielle d'Estrées, l'une de ses maîtresses qui l'a le plus marqué. Le 23 février 1599, on célèbre le mardi gras. À cette occasion, la cour s’est réunie au palais du Louvre. La fête bat son plein quand le roi Henri IV appelle au silence pour faire la déclaration suivante. Lui et sa favorite Gabrielle d’Estrées seront mariés après Pâques. Il aurait scellé cette annonce en lui passant au doigt une bague. Ce bijou, il s'agirait de l’anneau de son sacre.

Or, cette union ne verra jamais le jour. En effet, durant la nuit du 9 au 10 avril 1599, Gabrielle d’Estrées meurt alors qu’elle est enceinte. Le monarque va offrir des obsèques royales à celle qu’il considérait comme sa "presque reine".