Aude

Henri IV est le seul Roi de France à avoir été sacré à la cathédrale de Chartres. Que cache cet extraordinaire événement ?

Revivre un moment de l’Histoire de Franche au cœur de la cathédrale de Chartres

Porter un autre regard sur les détails de ce monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

Quels étaient les préparatifs pour le sacre d’Henri IV à Chartres ?

Nous sommes le 2 février 1594 et un événement d’ampleur pour le royaume de France se déroule à Chartres. Le sacre du "bon roi Henri" va avoir lieu au sein de la cathédrale Notre-Dame. Légendes et faits avérés s’inscrivent autour de ce temps fort de notre Histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de marcher sur les traces de cet instant marquant de notre incontournable monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Mon parcours me mène dans un premier temps dans la nef dans la cathédrale de Chatres. Je porte mon regard au loin en direction de son magnifique choeur, constitué de multiples statues, véritable dentelle de pierres. Je me place près de l'autel et je ferme les yeux pour me replonger dans l'Histoire.

Durant l’été précédent le sacre du roi dans notre cité médiévale en Eure-et-Loir, ses représentants passent des marchés pour effectuer les aménagements nécessaires à la cérémonie. Plusieurs artisans (charpentiers et menuisiers) sont sollicités pour la réalisation des infrastructures. Ainsi, tout un plancher va être construite pour recouvrir la surface du jubé (tribune élevée entre la nef et le chœur). À partir de ce plancher, une estrade dotée de 3 marches doit accueillir le roi lors du sacre. Enfin, des escaliers partant de chaque côté du chœur vers les galeries et allant jusqu’au pupitre, ont été commandés.

Bien informés sur l’état des finances du Roi, les artisans chartrains demandent une garantie de paiement auprès des représentants de celui-ci sur leurs biens propres. Je réouvre les yeux et me demande à quoi toutes ces infrastructures pouvaient ressembler à l'époque. Mais aussi, quelles émotions a pu ressentir Henri IV devant la beauté de ce monument et son réaménagement exceptionnel en son honneur ?

Lors de son sacre, Henri IV franchit les portes à pied ou à cheval ?

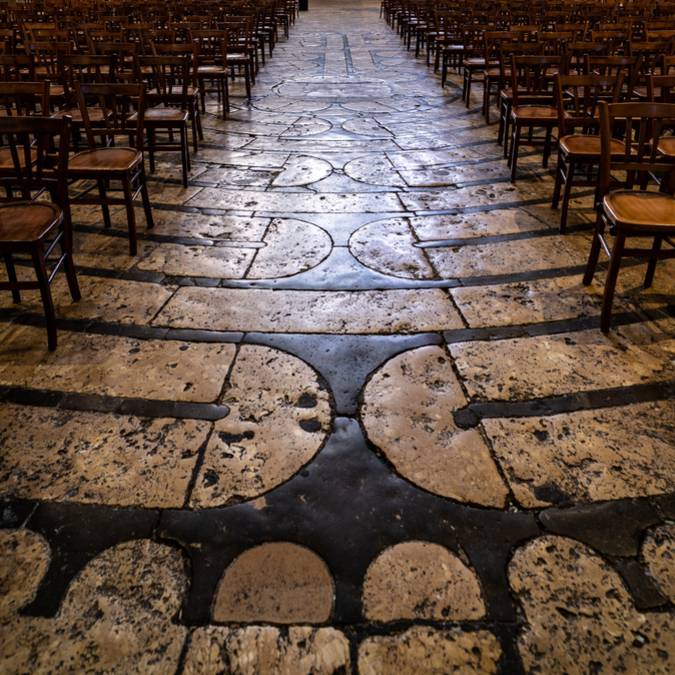

Je me retourne et reprend mon chemin en direction du labyrinthe de Chartres. La légende nous indique qu’Henri IV serait entré à cheval dans ce monument sacré, désormais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. On dit que la preuve réside en une marque sur le sol de la travée centrale de la nef ayant l’allure d’une empreinte de sabot.

Or, il n’en est rien. Il s’agirait simplement d’une trace laissée par un anneau métallique, placé traditionnellement à l’entrée des labyrinthes. Je vous laisse juger si vous préférez imaginaire ou réalité lors de votre passage au sein de la cathédrale de Chartres.

En tout cas, lors de ce fameux grand jour, le monarque s’est solennellement engagé dans l’édifice à pied. Il est alors simplement vêtu d’une chemise blanche, ouverte devant comme derrière, pour permettre l’onction ainsi que d’une cape en satin.

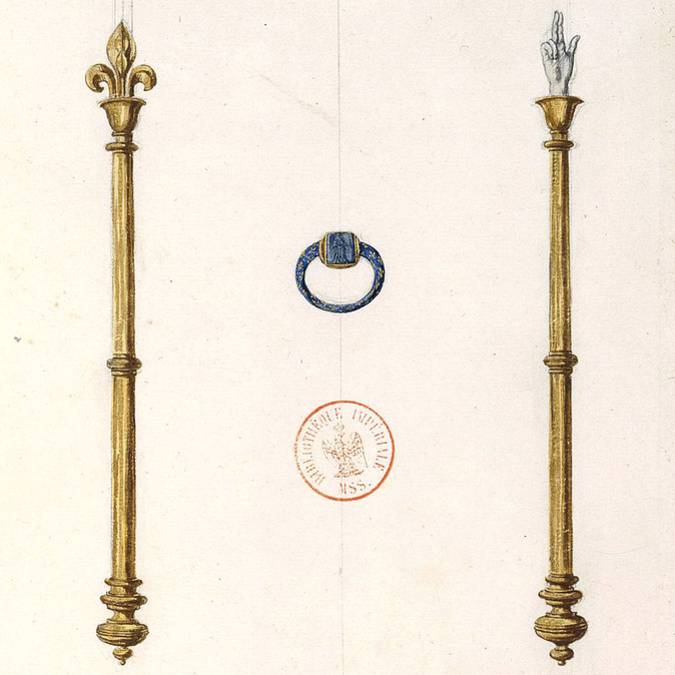

L’anneau du sacre est-il devenu un cadeau d’Henri IV à Gabrielle d’Estrées ?

En reprenant le chemin de chez moi, je repense à Henri IV et Gabrielle d'Estrées, l'une de ses maîtresses qui l'a le plus marqué. Le 23 février 1599, on célèbre le mardi gras. À cette occasion, la cour s’est réunie au palais du Louvre. La fête bat son plein quand le roi Henri IV appelle au silence pour faire la déclaration suivante. Lui et sa favorite Gabrielle d’Estrées seront mariés après Pâques. Il aurait scellé cette annonce en lui passant au doigt une bague. Ce bijou, il s'agirait de l’anneau de son sacre.

Or, cette union ne verra jamais le jour. En effet, durant la nuit du 9 au 10 avril 1599, Gabrielle d’Estrées meurt alors qu’elle est enceinte. Le monarque va offrir des obsèques royales à celle qu’il considérait comme sa "presque reine".